高中歷史點(diǎn)選修一(高中歷史選修一知識點(diǎn)總結要詳細一點(diǎn)的)

1.高中歷史選修一知識點(diǎn)總結 要詳細一點(diǎn)的

《歷史上重大改革回眸》 歷史上重大改革的規律性總結 改革指對舊有的生產(chǎn)關(guān)系、上層建筑作局部或根本性的調整變動(dòng)。

改革是社會(huì )發(fā)展的強大動(dòng)力。 1.改革的分類(lèi) 從改革的程度看,一種是在不觸動(dòng)根本制度的前提下,進(jìn)行局部的調整;一種是對舊的生產(chǎn)關(guān)系和上層建筑進(jìn)行徹底的改革,導致社會(huì )制度發(fā)生根本性變化。

從改革的性質(zhì)看,有奴隸制度的改革、封建主義的改革、資本主義的改革和社會(huì )主義的改革。 從改革的內容看,有政治改革、經(jīng)濟改革、軍事改革和文化改革。

2.改革的實(shí)質(zhì) 改革是統治者對生產(chǎn)關(guān)系所進(jìn)行的調整。它與社會(huì )革命不同,并不否定現存制度,而是對現存制度加以改良,使之盡量適應不斷變化的時(shí)代。

3.改革的原因(背景)及相應目的 總的來(lái)講,古代重要政治改革的發(fā)生都是由于舊的生產(chǎn)關(guān)系或上層建筑不適應新的生產(chǎn)力或經(jīng)濟基礎的發(fā)展的需要。 具體來(lái)講,這些原因大體可以表述為: ①舊的生產(chǎn)關(guān)系阻礙了社會(huì )生產(chǎn)力的發(fā)展; ②順應歷史發(fā)展潮流或社會(huì )發(fā)展趨勢; ③統治階級面臨嚴重的統治危機,為抑制土地兼并,緩和階級矛盾,增加財政收入,實(shí)現富國強兵; ④舊制度、習俗、思想文化阻礙社會(huì )的發(fā)展 ⑤民族危機嚴重 4.改革成敗原因的分析及認識 (1)決定改革成敗的幾個(gè)要素 ①是否順應歷史發(fā)展的趨勢,與時(shí)俱進(jìn),因時(shí)改革,是改革成功的根本原因。

②看力量對比是否有利于改革,要從改革的阻力和支持改革的力量?jì)煞矫嫒シ治觯母锏淖枇梢詮膬韧鈨煞矫妫巍⒔?jīng)濟、文化等多角度去分析。 ③改革必然會(huì )損害部分人的利益,必然會(huì )遇到阻力,不會(huì )一帆風(fēng)順,這就要求改革者要有遠見(jiàn)卓識和堅定的政治魄力。

④改革的措施是否符合當時(shí)的實(shí)際,是否行之有效。 ⑤當時(shí)的內外環(huán)境是否有利于改革的開(kāi)展和執行。

判斷改革成功與否的標準主要是改革的目的與改革本身所達到的目標之間的一致性,即改革是否達到了預期目標。 (2)成功的改革 外國:梭倫改革、宗教改革、農奴制改革、明治維新、羅斯福新政 中國:齊國管仲改革、魯國“初稅畝”、商鞅變法、孝文帝改革、改革開(kāi)放 思考:為什么說(shuō)這些改革成功了? 外國: 梭倫改革為雅典城邦的振興與富強開(kāi)辟了道路,大大促進(jìn)了農業(yè)和工商業(yè)的發(fā)展,奠定了城邦民主政治的基礎。

宗教改革沉重打擊了天主教在歐洲的神權統治,促進(jìn)了歐洲民族意識的高漲和民族國家的發(fā)展;促進(jìn)了資本主義的發(fā)展;否定了羅馬天主教會(huì )的權威,解放了人們的思想,為資本主義的興起和發(fā)展奠定了基礎。 農奴制改革促進(jìn)了俄國農業(yè)、工業(yè)的發(fā)展。

使俄國走向近代化。 改革對俄國近代化的影響: 經(jīng)濟現代化:農奴制廢除為資本主義發(fā)展提供了必要勞動(dòng)力、資金和市場(chǎng),俄國走上了迅速發(fā)展資本主義的道路。

隨著(zhù)工業(yè)革命的推進(jìn),俄國工業(yè)生產(chǎn)大幅度增長(cháng),農村中資本主義的成分也得到增長(cháng)。 政治近代化:在政治體制方面上作了比較深層的改革,建立了地方和城市的自治機構。

在司法制度方面,參照西方的司法制度,進(jìn)行了改革。改革使政治上一向專(zhuān)制獨裁的俄國也出現了一些民主化的氣息。

軍事近代化:實(shí)行普遍義務(wù)兵役制,建立西方式的軍事管理機構。 教育近代化:鼓勵社會(huì )和私人辦學(xué),擴大大學(xué)自主權,允許引進(jìn)西方書(shū)籍。

思想近代化:西方資產(chǎn)階級的思想和統治方式開(kāi)始傳入俄國,越來(lái)越多的俄國人看到了差距,變革的愿望日益強烈。 明治維新使日本崛起為東方強國,資本主義工業(yè)體系開(kāi)始確立,重工業(yè)迅速發(fā)展;建立了一支現代化的軍隊并不斷得到加強,廢除了不平等條約,走上對外擴張之路。

羅斯福新政使美國度過(guò)了經(jīng)濟危機,在很大程度上緩和了美國的社會(huì )矛盾,避免美國走上法西斯道路,開(kāi)創(chuàng )了國家干預經(jīng)濟的新模式。 中國: 管仲改革實(shí)現了齊國的富國強兵,使齊國成為春秋五霸之一。

魯國“初稅畝”取得了預期效果,魯國財政收入大幅增加,諸侯列國紛紛仿效。從稅制改革的角度看它達到了預期目的,所以可以說(shuō)是成功的。

魏文侯改革:通過(guò)李悝變法,魏國在戰國諸雄中率先強盛起來(lái)。 楚國吳起變法取得了一定成效,一段時(shí)間內,楚國在對外兼并戰爭中連連獲勝,成為戰國中的強國。

商鞅變法推動(dòng)了秦國社會(huì )的進(jìn)步,促進(jìn)了經(jīng)濟的繁榮,壯大了國力,為秦國的富國強兵和后來(lái)統一全國奠定了基礎,對秦國以至中國歷史的發(fā)展都起了重要作用。 北魏孝文帝改革不僅緩和了民族矛盾,鞏固了封建統治,更促進(jìn)了民族的大融合,為結束長(cháng)期分裂局面,重新走向國家統一奠定了基礎。

(3)失敗的改革 外國:阿里改革、蘇聯(lián)和東歐改革 中國:魏文侯改革(李悝變法)、楚國吳起變法、慶歷新政、王安石變法、洋務(wù)運動(dòng)、戊戌變法 5.改革的認識和啟示 ①改革的必要性。每一個(gè)國家,每一個(gè)民族要發(fā)展進(jìn)步,必須與時(shí)俱進(jìn),敢于改革。

改革是革除弊政、促使國家富強的重要手段,是歷史發(fā)展的要求和產(chǎn)物。 ②改革的曲折性。

改革必然會(huì )涉及某些人或集團的利益而遭其反對,因而具有艱巨性和復雜性,不可能一帆風(fēng)順。改革和變法不會(huì )一帆風(fēng)順,在勇于改革的同時(shí),要具備堅決的斗爭精神。

要堅信新事物一定能夠戰勝舊事物。 ③對改革的具體要求。

改革的措施必須。

2.歷史選修1知識梳理

歷史上重大改革回眸知識結構第一單元 中國古代歷史上的改革第4課 春秋戰國時(shí)期的變法運動(dòng)背景 政治:宗法分封制遭破壞,新的階級關(guān)系產(chǎn)生。

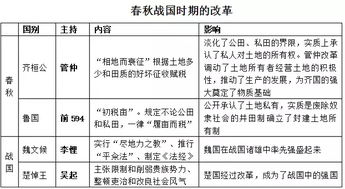

經(jīng)濟:井田制遭破壞,土地私有制確立.軍事: 爭霸戰爭需要富國強兵思想文化:出現百家爭鳴局面, 科技文化也取得了較快發(fā)展根本原因:社會(huì )生產(chǎn)力的發(fā)展 直接動(dòng)力: 稱(chēng)霸天下的欲望.目的: 富國強兵.要求廢除奴隸主貴族的特權,發(fā)展封建經(jīng)濟內容 春秋 齊桓公: 管仲 “相地而衰征”根據土地多少和田質(zhì)的好壞征收賦稅 魯國: 前594 “初稅畝”。規定不論公田和私田,一律“履畝而稅 戰國 魏文候: 李悝 實(shí)行“盡地力之教”、推行“平糴法”、制定《法經(jīng)》 楚悼王: 吳起 主張限制和削弱貴族勢力、整頓吏治和改良社會(huì )風(fēng)氣影響: 管仲改革:實(shí)質(zhì)上承認了私人對土地的所有權。

管仲改革調動(dòng)了土地所有者經(jīng)營(yíng)土地的積極性,推動(dòng)了生產(chǎn)的發(fā)展,為齊國的強大奠定了物質(zhì)基礎魯國改革:公開(kāi)承認了土地私有,實(shí)質(zhì)是廢除奴隸社會(huì )的井田制確立了封建土地所有制 李悝改革:魏國在戰國諸雄中率先強盛起來(lái) 吳起改革:楚國經(jīng)過(guò)改革,成為了戰國中的強國評價(jià):①從背景來(lái)看:春秋戰國時(shí)期各諸侯國的變法運動(dòng)是生產(chǎn)力發(fā)展的必然結果,順應了歷史發(fā)展的趨勢。 ②從改革的內容來(lái)說(shuō):政治上,改善了吏治,大大削弱了舊貴族的特權,經(jīng)濟上破壞了井田制,經(jīng)濟得到進(jìn)一步發(fā)展。

《法經(jīng)》維護了社會(huì )秩序、穩定了政局,軍事上,獎勵軍功,提高軍隊戰斗力。 ③從改革的作用和效果看:因為各國政治經(jīng)濟發(fā)展的不平衡和內部階級力量的差異,其效果是不同的。

魏國的變法效果較為顯著(zhù),迅速崛起,成為戰國前期最強大的國家。總起來(lái)看,這些改革不同程度地打擊了奴隸主貴族,使新興地主階級的地位得到強化,為日后秦帝國的建立,中央集權制度的確立奠定了基礎.第5課 商鞅變法與秦的強盛背景 ①春秋戰國是中國歷史上的大動(dòng)蕩、大變革和大發(fā)展時(shí)期 ②秦國比中原各國的經(jīng)濟、政治和文化都要落后③秦國的歷史機遇:晉國分裂,士人、說(shuō)客追求建功立業(yè)④君權較集中;法家學(xué)說(shuō)得到認同;當地民風(fēng)質(zhì)樸、尚武精神充斥等⑤秦孝公求賢若渴。

商鞅來(lái)到秦國,秦孝公重用商鞅,主持變法。目的:富國強兵時(shí)間:公元前356年指導思想:法家理論內容 ①以農求富的經(jīng)濟改革:廢井田、開(kāi)阡陌; 重農抑商、獎勵耕織; 統一度量衡②加強集權的政治改革:嚴格什伍戶(hù)籍制度,實(shí)行連坐法; 普遍推行縣制; 制定秦律 ③提高戰斗力的軍事改革:獎勵軍功,實(shí)行“二十等爵制”廢除“世卿世祿制 ④加強思想控制的文化改革: “燔詩(shī)書(shū)而明法令” ⑤改革舊俗:結果 商鞅雖死,而秦卒行其法 敗因 ①商鞅變法觸動(dòng)了舊貴族的既得利益②商鞅實(shí)行的酷刑也加劇了舊勢力對商鞅的仇恨③秦孝公死后,商鞅失去了生存的主要屏障④新法成了他逃亡的障礙,最終為變法而獻出自己的生命成功:順應了時(shí)代的發(fā)展,順應了生產(chǎn)關(guān)系與生產(chǎn)力的變革,是對整個(gè)生產(chǎn)關(guān)系的變革,使封建生產(chǎn)關(guān)系和生產(chǎn)力得以進(jìn)一步的確立與發(fā)展,變法為秦國的富國強兵和后來(lái)秦統一全國奠定了基礎,因此,商鞅變法是成功成功的原因:①順應了歷史潮流。

②變法的內容已經(jīng)深入人心。③法家思想奠定了變法的思想理論基礎.④商鞅同守舊派貴族的論戰, 掃除了變法的思想障礙。

⑤秦孝公有變法圖強的決心,對商鞅支持、重用影響 積極作用: ①沉重打擊了奴隸主舊貴族,加強了新興地主階級的中央集權制度;②發(fā)展地主經(jīng)濟,重農抑商政策在封建社會(huì )初期對農業(yè)及社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展起了積極作用.③壯大了軍事力量;④是戰國時(shí)期最徹底的變法,收富國強兵之效。⑤它為后來(lái)秦統一六國奠定了基礎,對后世的發(fā)展也產(chǎn)生了重大影響。

消極作用 ①輕罪重刑, 輕視了教化;連坐法加重了對人民的壓迫。法律嚴苛,容易造成統治者的暴政;②文化高壓政策不利于思想文化發(fā)展;③重農抑商,造成封建社會(huì )對商業(yè)和商人長(cháng)期歧視,阻礙了商品經(jīng)濟發(fā)展。

性質(zhì):地主階級的改革特點(diǎn)①商鞅變法的核心內容可概括為“農戰”和“法治”。 ②商鞅變法是實(shí)行最徹底、對舊貴族打擊最嚴重、變法措施最全面、為期最久、影響最深遠的改革。

③商鞅變法以法律形式廢除奴隸主貴族的特權,發(fā)展封建經(jīng)濟,增加政府收入富國強兵,建立新型地主階級的統治。 ④商鞅變法的許多措施,不僅為秦國完成統一奠定了雄厚的經(jīng)濟基礎與國家政治基礎,對日后中國歷史的發(fā)展也有重大影響。

第6課 北魏孝文帝改革與民族融合背景 ①鮮卑族拓跋部的崛起與強大②北魏統一北方黃河流域,結束了多年分裂混亂③各民族相互融合的歷史趨勢出現④鮮卑貴族早期統治激化了民族矛盾和階級矛盾⑤馮太后與孝文帝改變社會(huì )落后現狀,學(xué)習先進(jìn)漢文化的堅定態(tài)度目的: 緩和民族對立和社會(huì )矛盾,發(fā)展生產(chǎn),鞏固統治內容: 經(jīng)濟:均田制:北魏政府把掌握的土地實(shí)行分配 ;受田農民納租、納調;受田農民服徭役和兵役 政治: 三長(cháng)制 ;整頓吏治; 遷都洛陽(yáng); 采用漢族統治階級的封建統治政策 文化: 漢化政策:采用漢姓; 改穿漢服;學(xué)說(shuō)漢話(huà); 提倡與漢族通婚; 遷都洛陽(yáng)作用 ①促進(jìn)了北魏社會(huì )經(jīng)濟的繁榮和。

3.歷史選修1知識點(diǎn)總結

樓主,我是用我的點(diǎn)數給你下載的喲。

我的附件里有原文件,你自己下載。因為太多,無(wú)法全部復制過(guò)來(lái),請諒解,樓主可以自己挑重點(diǎn)。

必修一第一單元:第一課 從內外服聯(lián)盟到封邦建國 一、夏代 1、公元前2070年建立 2、古代中國的第一個(gè)國家政權 3、政治制度的特點(diǎn):出現了凌駕于全社會(huì )之上的公共權力 (公共權力——國家機器,一般指歷法、行政、司法等國家和社會(huì )公共機構行使的權力,具備了國家的基本特征) 二、商代 1、公元前1600年建立 2、主要政治制度:內外服制度 (內服指商王直接統治的地區;外服是附屬?lài)茌牭牡貐^) 3、商朝政治制度的特點(diǎn)(政權特點(diǎn)): ①以商部族為中心的內外服聯(lián)盟 ②彌漫著(zhù)神權色彩(與文化上甲骨文相聯(lián)系) ③商王對附屬?lài)目刂屏τ邢蓿ň唧w內容:要求了解) ? 各附屬?lài)颈3衷械纳鐣?huì )結構 ? 除對商承擔應盡的義務(wù)外,有很大的自主權,有的附屬?lài)?jīng)常與商處于戰爭狀態(tài)。 三、西周 1、公元前1046年,周武王建立 2、基本政治制度:分封制(政治)、宗法制(家族血緣)、禮樂(lè )制度(維護分封、宗法制度的工具) (1)分封制 目的:為了鞏固周王朝的統治(“封建親戚,以藩屏周”) 內容:①將土地和人民授予同姓親族、姻親功臣、殷商降族和古國后代,讓他們建立諸侯國,保衛周王室 ②各諸侯國必須承認周王權威,承擔義務(wù)(與商代相比,臣屬關(guān)系更加明確) ③層層分封 作用:①周人勢力范圍不斷擴大 ②形成了“周天子——諸侯——卿、大夫——士——平民”的等級序列,確立了周天子“天下共主”地位 (2)宗法制 目的:鞏固分封制形成的統治秩序,解決貴族之間在權力、財產(chǎn)和土地繼承上的矛盾 內容:大宗小宗制、嫡長(cháng)子繼承制 (大宗:在宗法制度下,由嫡長(cháng)子傳宗繼統,這個(gè)系統被稱(chēng)為大宗; 小宗:嫡長(cháng)子的同母弟或者是庶母兄弟是小宗。

大宗和小宗的關(guān)系是相對的。) 特點(diǎn):①嫡長(cháng)子繼承制(核心、最大特點(diǎn)) ②雙重關(guān)系(血緣關(guān)系和政治關(guān)系) 實(shí)質(zhì):血緣關(guān)系和政治關(guān)系相結合 作用:①保證了貴族“世卿世祿”( 貴族不僅世襲土地和人口,而且還世襲職務(wù)和待遇) ②有利于凝聚宗族,防止內部紛爭,強化王權。

(與原始筆記有所改動(dòng)) (3)禮樂(lè )制度 是西周的等級名分制度,是維護宗法分封制的工具。 第二課 中央集權制度的確立 一、春秋時(shí)期 政治特征:宗法分封制受到破壞,周天子天下共主的地位衰落 1、根本原因:社會(huì )生產(chǎn)力的發(fā)展(鐵制農具和牛耕的使用使井田制逐步瓦解) 2、表現:①小宗取代大宗的現象發(fā)生 ②諸侯不斷擅自進(jìn)行分封 ③強大諸侯國發(fā)動(dòng)兼并戰爭 二、戰國時(shí)期 1、各國紛紛進(jìn)行變法 2、商鞅變法使秦國強大,為統一創(chuàng )造了條件 3、公元前221年,秦統一六國 三、秦朝(中央集權制度在秦朝確立,以后中國的封建社會(huì )就是中央集權制度的強化過(guò)程) 基本政治制度:中央集權制度 (一)中央集權制度的內容: 1、皇帝制度 特點(diǎn):①皇權至上(皇帝將立法、司法、行政、軍事權力全部攬于自己手中) ②帝位終身制和皇位世襲制 2、三公九卿制(中央官職) 三公:丞相、太尉、御史大夫 ①職能:丞相是“百官之首”,輔佐皇帝處理全國政務(wù);御史大夫負責監察百官;太尉協(xié)助皇帝管理軍務(wù)。

②相互關(guān)系:互相配合、互相牽制。 九卿:三公以下的中央政府官職 3、郡縣制(地方) 特征:①郡縣官吏由中央任免,不能世襲(與西周分封制的根本區別) ②縣以下設鄉、里、什伍 (二)中央集權制度的根本特征:權力高度集中 (三)中央集權制度的作用:徹底打破了傳統的貴族分封制,奠定了中國古代大一統王朝制度的基礎, 對此后2000多年的中國政治和社會(huì )產(chǎn)生了重大影響。

第三課 中央集權與地方分權的斗爭 (貫穿中國古代史上的第一條主線(xiàn)索:中央和地方的斗爭) 一、西漢 (一)七國之亂 1、原因:①歷史原因:漢高祖劉邦推行郡縣制的同時(shí),又分封同姓諸侯王 (郡國并行,上次青島市摸底考試有一個(gè)郡國并行的看圖題) ②直接原因:面對諸侯國尾大不掉之勢,賈誼、晁錯等人上書(shū),主張消減封國 2、過(guò)程: 公元前154年,漢景帝接受建議,開(kāi)始著(zhù)手削奪諸侯國的封地,七個(gè)諸侯王發(fā)動(dòng)叛亂,史稱(chēng)“七國之亂”。 (二)漢武帝改革 1、根本目的:為了加強皇權,鞏固國家統一 2、措施: ①建中朝(“中朝”(內朝)是決策機構,由皇帝左右親信充任中朝的主要官吏尚書(shū)令、侍中、常侍等職。

原先以丞相為首的三公九卿機構,逐漸成為執行機構“外朝”。 ) 【要點(diǎn)解析】 ②設刺史(刺史是一種監察官員,負責監察地方) ③推恩令(解析:諸侯王死后,除嫡長(cháng)子繼承王位外,其余兒子也可以獲得王國的一部分土地成為列侯, 由皇帝直接控制的郡守管轄。

通過(guò)推恩令,消弱了地方實(shí)力,使中央對地方的控制逐漸加強) 3、作用: ①積極:鞏固、發(fā)展了大一統局面,促進(jìn)了社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展。 ②消極:皇帝權力過(guò)于集中,造成后來(lái)外戚和宦官專(zhuān)權。

(注意與經(jīng)濟和文化相聯(lián)系,文化上之所以接受董仲舒“罷黜百家、獨尊儒術(shù)”根本上是由政治上加強中央集權 所決定的;而經(jīng)濟上“重農抑商”也是政治對經(jīng)濟的反作用產(chǎn)生的。 ) 二、唐代 經(jīng)過(guò)東漢末年。

4.求人民版歷史選修1復習提綱

人民版選修二1——3專(zhuān)題復習提綱基本規律一、世界近代化歷程的基本特征1、政治:民主化、法制化2、經(jīng)濟:工業(yè)化、市場(chǎng)化、全球化3、思想:理性化、科學(xué)化4、生活:城市化二、近代社會(huì )的民主思想與實(shí)踐1、從中世紀向近代社會(huì )的政治轉型的核心內容:“民主”與“專(zhuān)制”的斗爭2、近代社會(huì )的政治史的三個(gè)基本領(lǐng)域:政治思想理論、政治制度建設和政治實(shí)踐3、政治思想理論方面斗爭的焦點(diǎn):①?lài)覚嗔Φ谋驹矗ā爸鳈嘣诿瘛边€是“君權神授”)②人權的本質(zhì)(自然享有還是統治者恩賜)③公民的權利與義務(wù)④統治國家的基本體制(法治還是人治)⑤國家政治制度的基本模式(代議制還是君主專(zhuān)制)⑥統治者產(chǎn)生的基本原則(選舉還是世襲)⑦權力結構框架(三權分立還是金字塔)等l 問(wèn)題:洛克、伏爾泰、孟德斯鳩、盧梭、康德等在上述領(lǐng)域的主張?三、世界近代政治民主化1、產(chǎn)生背景:近代資本主義興起,新興的資產(chǎn)階級與專(zhuān)制王權的矛盾愈演愈烈2、過(guò)程和實(shí)質(zhì):反對專(zhuān)制、爭取人權和公民權;從臣民(人治)轉變?yōu)楣瘢ǚㄖ危?、作用::有利于社會(huì )的穩定和經(jīng)濟的發(fā)展;有利于人類(lèi)自身的尊嚴和價(jià)值;民主與社會(huì )經(jīng)濟的進(jìn)步一起成為近現代人類(lèi)文明的基本標志4、基本藍圖(理論):人權是基石;代議制是基本框架;法治和分權是根本保障5、實(shí)現道路(實(shí)踐)(1)自下而上的革命(戰爭):英國資產(chǎn)階級革命;如美國獨立戰爭;法國資產(chǎn)階級革命;美國內戰(2)自上而下的改革:如英國改革,俄國1861年改革;日本明治維新(3)工人運動(dòng):如憲章運動(dòng);國際工人運動(dòng)(共產(chǎn)主義者同盟、第一國際、巴黎公社;第二國際6、結果:(1)《權利法案》《獨立宣言》《1787年憲法》《人權宣言》等法律文件誕生(2)代議制民主制確立,但各國特色不同(君主立憲制;民主共和制;名義下的專(zhuān)制或半專(zhuān)制統治)(3)代議制民主政治存在嚴重的歷史局限性(資產(chǎn)階級民主)7、中國近代民主化進(jìn)程(1)中國近代民主思想的發(fā)展歷程(2)資產(chǎn)階級民主與專(zhuān)制的反復較量(3)社會(huì )主義民主的發(fā)展歷程8、基本觀(guān)點(diǎn)①專(zhuān)制和民主都是人類(lèi)歷史發(fā)展中的必然階段;②民主思想是民主制度和民主實(shí)踐的前提③民主不是統治者的恩賜,而是人民群眾(包括資產(chǎn)階級)斗爭的結果④近代社會(huì )中誕生的資產(chǎn)階級民主至今也是一種不完善、不徹底的民主⑤民主制度的產(chǎn)生與出現,同全體人民群眾的文化程度、民主意識和民主素質(zhì)基本無(wú)關(guān),它只同民主力量與封建專(zhuān)制勢力之間的力量對比有關(guān)專(zhuān)題一民主與專(zhuān)制的思想淵源第1課 歐洲君主專(zhuān)制理論的構建一.阿奎那的“君權神圣”1.背景經(jīng)濟:中世紀教會(huì )是歐洲最大的封建主(1) 政治:擁有世俗權力;教權高于王權;思想:是整個(gè)西歐世界的精神主宰。

(2)13世紀的意大利教權與王權,教會(huì )與反教會(huì )力量斗爭激烈(3)神學(xué)家為了維護封建教會(huì )的神權統治,必須協(xié)調教權與君權之間的矛盾。2.托馬斯?阿奎那“君權神圣”的內容(1)國家觀(guān):君權神授(2)政體觀(guān):君主政體是最好的政體3.思想特點(diǎn):把宗教至上理論與理性哲學(xué)相結合(自然法則、古希臘哲學(xué))二.詹姆士一世的“君權神授”1.產(chǎn)生的背景(1)都鐸王朝至斯圖亞特王朝君主專(zhuān)制統治的加強。

(王權已經(jīng)合并教權)(2)英國資本主義經(jīng)濟的迅速發(fā)展,資產(chǎn)階級和新貴族力量壯大。(3)專(zhuān)制王權與資產(chǎn)階級、新貴族矛盾日益加深2.思想主張:①“君權神授”②王權至上3.專(zhuān)制措施:①壓制議會(huì );②對人民橫征暴斂;③對清教徒的宗教迫害4.結果:把專(zhuān)制主義理論付諸實(shí)踐(經(jīng)濟、政治、宗教等),導致王權和議會(huì )矛盾尖銳,引發(fā)了英國資產(chǎn)階級革命第2課 近代民主理論的形成一.斯賓諾莎的“天賦人權”思想1.提出的背景(1)歐洲:資本主義工商業(yè)發(fā)展,反封建民主思想興起(2)荷蘭政治:尼德蘭革命的成功但不徹底經(jīng)濟:荷蘭資本主義迅速發(fā)展。

思想:基督神學(xué)還統治著(zhù)人們的頭腦2.斯賓諾莎的主要思想(1)天賦人權說(shuō):生存權是最高權利(2)社會(huì )契約論:國家的目的是保障生存權(3)最佳政體觀(guān):民主政體是最優(yōu)政體(4)思想自由原則:政治的目的是自由3.意義:(1)是西方近代民主思想的先驅?zhuān)?)其人權、國家、自由等學(xué)說(shuō)影響深遠二.洛克的權力分立思想1.提出的背景(1)英國革命成功建立了君主立憲制國家(2)為捍衛英國資產(chǎn)階級革命的成果2.主要思想(1)天賦人權說(shuō):生命權、自由權、財產(chǎn)權等(2)社會(huì )契約論:議會(huì )集體約束下的君主政體(3)最佳政體論:君主立憲政體(4)分權制衡論:立法權(屬議會(huì ))、行政權和對外權(屬?lài)酰?.意義:(1)第一次系統提出“天賦人權”學(xué)說(shuō)、首創(chuàng )資產(chǎn)階級分權制衡學(xué)說(shuō)。(2)對18世紀的法國大革命、美國革命產(chǎn)生影響。

三..盧梭的“主權在民”思想1.背景:法國的啟蒙運動(dòng)2.內容:①提倡自然權利學(xué)(天賦人權),主張人生而自由;②否定封建王權,倡導“社會(huì )契約”和“人民主權”;③主張暴力革命,建立民主共和制;④認為人類(lèi)不平等的根源是財產(chǎn)的私有制;⑤追求平等社會(huì ),不僅要求法律上的平等,而且主張經(jīng)濟上的平等。3.影響:①盧梭的著(zhù)作和民主思想,產(chǎn)生了強。

5.高一歷史必修一每課知識點(diǎn)歸納

高一歷史知識點(diǎn)總結 必修一 必修一 第一單元古代中國的政治制度 一、分封制 目的:鞏固國家政權 內容:①分封對象——王族、功臣、先代的貴族,②受封者義務(wù)——服從周王的命令、鎮守疆土、隨從作戰、交納貢賦、朝覲述職。

③受封者權利——職位世襲、設置官員、建立武裝、征派賦役。 作用:①加強了周天子對地方的管轄。

②擴大了統治區域,開(kāi)發(fā)了邊遠地區;③形成對周王室眾星捧月一般的政治格局;④周成為一個(gè)延續數百年的強國。但諸侯國有相當大的獨立性,埋下分裂割據的隱患。

二、宗法制 定義:宗法制是依據父系血緣關(guān)系的親疏來(lái)維系政治等級、鞏固統治的一種社會(huì )制度。 特點(diǎn):嫡長(cháng)子繼承制 宗法制與分封制的關(guān)系:分封制和宗法制是西周政治制度的兩大支柱,互為表里。

影響:宗法制保證了貴族在政治上的壟斷和特權地位,也有利于統治集團內部的穩定和團結。 中國早期政治制度特點(diǎn):以宗法制為核心,帶有濃厚的部族色彩。

三、秦的統一: 公元前221年,秦滅六國,秦王嬴政建立了中國歷史上第一個(gè)統一的、封建專(zhuān)制主義中央集權的國家——秦朝。 四、秦朝專(zhuān)制主義中央集權政治制度的形成 內容:①建立“皇帝”稱(chēng)號,確立皇帝制度。

全國的政治、經(jīng)濟、軍事大權由皇帝總攬,從中央到地方的主要官吏由皇帝任免。 ②設置三公九卿中央官制:丞相——幫助皇帝處理全國政事;御史大夫——監察百官;太尉——負責全國軍務(wù)。

③在地方推行郡縣制:郡的長(cháng)官是郡守,縣的長(cháng)官稱(chēng)縣令或縣長(cháng),均由皇帝直接任免。 影響:鞏固了國家的統一,促進(jìn)了社會(huì )的安定和經(jīng)濟文化的發(fā)展,奠定了中國兩千多年政治制度的基本格局,對中華民族的形成起了重要的作用。

消極作用:加強對人民的壓榨,容易導致暴政,造成階級矛盾的激化。 五、秦朝鞏固統一的措施: ①頒布秦律、統一法令;②統一貨幣、度量衡;③統一文字;④修建馳道、靈渠;⑤修筑萬(wàn)里長(cháng)城;組織移民。

秦朝滅亡的原因是秦的暴政 六、漢武帝加強中央集權 背景:漢初郡國并行,出現王國問(wèn)題 措施:漢景帝平定“七國之亂”;漢武帝實(shí)行推恩令 作用:解決了王國問(wèn)題,加強中央集權,鞏固和發(fā)展了大一統局面。 唐末至五代出現了藩鎮割據局面 七、宋初中央集權的強化 措施:①軍事上:杯酒釋兵權,解除朝中大將和地方節度使的兵權;加強禁軍、強干弱枝。

②行政上:派文臣任地方長(cháng)官;設通判負責監督。③經(jīng)濟上:地方賦稅一小部分作為地方開(kāi)支,其余全部由中央掌控。

影響:①加強了中央對地方的控制,消除了藩鎮割據現象。②造成冗官、冗兵、冗費,埋下了“積貧積弱”的禍根。

八、唐實(shí)行三省六部制 唐朝中央設中書(shū)省、門(mén)下省和尚書(shū)省,分別負責決策、審議和執行。三省的長(cháng)官都是宰相,分散了相權。

尚書(shū)省下設吏、戶(hù)、禮、兵、刑、工六部,確立并完善了三省六部的管理體制。 九、元朝實(shí)行行省制度 背景:疆域空前擴大 概況:中央設中書(shū)省;地方設十個(gè)行省和宣政院轄區 意義:加強了對全國的管轄;加強了中央集權,鞏固了統一。

是中國行省制的開(kāi)端,對后世影響深遠。 十、選官、用官制度的變化 朝代制度 漢代察舉制 魏晉南北朝九品中正制 隋唐宋—清朝科舉制 十一、明清君主專(zhuān)制的加強 明太祖調整中央和地方官制,加強中央集權:①廢丞相,設六部;廢行省,設三司。

②內閣的創(chuàng )立。實(shí)質(zhì):是君主專(zhuān)制強化的產(chǎn)物。

清朝雍正帝設軍機處(上傳下達)——君主專(zhuān)制制度發(fā)展到頂峰第二單元古代希臘羅馬政治制度 一、希臘的政治制度 古希臘民主政治產(chǎn)生的原因:①獨特的地理環(huán)境與小國寡民的國情;②海外貿易和工商業(yè)的發(fā)達。 城邦的基本特征是:小國寡民和獨立自主 雅典民主政治的確立歷程:梭倫改革——為雅典民主政治奠定基礎;克利斯提尼改革——確立雅典民主政治;伯利克里改革——把雅典民主政治推向頂峰。

雅典民主政治的特點(diǎn):人民主權、輪番而治。 雅典民主政治的評價(jià): 積極方面:①實(shí)行民主政治,社會(huì )相對公正一些,有利于社會(huì )安定。

②促成了雅典政治、經(jīng)濟和文化的高度繁盛。③為后來(lái)歐美資產(chǎn)階級建立民主政治提供了一定的借鑒。

消極方面:①婦女、奴隸和外邦移民沒(méi)有政治權力,真正能夠享受到民主的只是少數人,實(shí)質(zhì)是奴隸主階級的民主。②過(guò)于泛濫的民主,容易導致無(wú)政府主義的泛濫。

二、羅馬法 1、羅馬法的起源和發(fā)展歷程: 早期的羅馬國家只有習慣法,沒(méi)有成文法。成文法誕生標志是《十二銅表法》的頒布。

公民法:適用范圍僅限于羅馬公民,用來(lái)調整羅馬公民之間的關(guān)系的羅馬法律,被稱(chēng)為公民法 萬(wàn)民法:在古羅馬對外擴張的過(guò)程中,逐漸形成普遍適用于羅馬統治范圍內一切自由民的法律,即“萬(wàn)民法” 6世紀,《民法大全》標志羅馬法體系的最終完成。 2、羅馬法的評價(jià) 積極方面:①羅馬法的制定和實(shí)施維系了帝國的統治,穩定了社會(huì )秩序。

②羅馬法是歐洲歷史上第一部比較系統完備的法典,極大影響了近代歐美資本主義國家的立法司法制度;是近代資產(chǎn)階級反封建的有力武器。 局限性:維護奴隸制度。

第三單元近代西方資本主義政治制度的確立與發(fā)展 一、英國革命 背景:根本原因:斯圖亞特王。

相關(guān)推薦

聲明:本網(wǎng)站尊重并保護知識產(chǎn)權,根據《信息網(wǎng)絡(luò )傳播權保護條例》,如果我們轉載的作品侵犯了您的權利,請在一個(gè)月內通知我們,我們會(huì )及時(shí)刪除。

蜀ICP備2020033479號-4 Copyright ? 2016 學(xué)習?shū)B(niǎo). 頁(yè)面生成時(shí)間:3.157秒